5月21日下午,2025第五届“全国主流网络媒体重庆教育行”的镜头对准了重庆理工大学。当40余家媒体记者踏入校门那刻,这所拥有85载历史的高校正以全新姿态,打造着教育强国征程中的“重理工样本”。

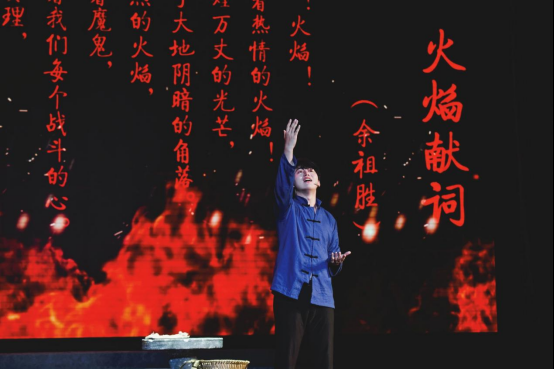

《红色的岩》演出现场

参观校史馆

聆听“重理工精神”

一场“会穿越的思政课”直击人心

“这是余祖胜烈士在狱中刻下的诗句——‘用变秋天为春天的精神,把祖国的荒沙,耕种成为美丽的园林’。”在重庆理工大学学生活动中心影剧场,师生原创话剧《红色的岩》正在上演。剧中,以该校校友余祖胜为原型的革命者形象,将红岩精神与校园历史紧密交织,让现场媒体记者动容。

据介绍,该剧由师生团队历时一年创作,入选2024年全国网络教育优秀推荐作品、2025年教育部高校原创文化精品项目、2024年重庆市高校原创文化精品巡展项目,并走进綦江区、万盛经开区中小学开展“行走的思政课堂”。“将校史与党史结合,让革命精神‘活’起来,这是重理工育人底色的生动体现。”中国教育新闻网记者李韧感叹道。

随后,记者团步入校史馆。这座500余平方米的展馆以“士继公学”为起点,通过抗战及解放战争时期、解放后到复校建院时期、复校建院到更名重庆理工大学时期、重庆理工大学时期、新时代新征程新重庆时期等五个篇章,将85载风雨历程浓缩为一部“兵工报国”的奋斗史。展柜中,泛黄的《火焰》半月墙报复刻件、早期学生自制的机械零件模型,无声诉说着这所高校“工以建国,技以利工”的初心。

参观新能源汽车现代产业学院

参观机械工程学院创新创业实践基地

记者团不时拿起手机拍照

直击“重理工课堂”

硬核科创与青春热血的“双向奔赴”

在新能源汽车现代产业学院,巴哈越野车队、方程式车队、电动无人方程式车队、智能网联桌面级小车等学生科技创新团队的成果展示区格外引人注目。

“这些作品不仅展现了学生们的创新能力,更体现了学校在实践育人方面的显著成效。”记者们被学生自主研发的各类创新作品所吸引,不时发出赞叹之声。

机械工程学院创新创业实践基地的14个创新工作室同样成为记者团关注的焦点。在这个被称为“双创梦工厂”的空间里,师生们自主研发的负重助力外骨骼、桌面级3D打印智能机械臂、自平衡轮椅、两轮电动摩托车等创新产品琳琅满目。据介绍,这些创新成果已在多项国家级赛事中斩获殊荣。

数据显示,近年来学校学生科创团队累计获得国家级奖项100余项、省部级奖项300余项。特别是在2025年全国机械创新设计大赛数字孪生挑战赛中,学校获奖数位居全国高校首位,2024年全国机械创新设计大赛获奖数位列重庆市第一。更值得一提的是,胡东森等同学还曾夺得中美青年创客大赛特等奖。

重庆理工大学党委书记康骞主持座谈会并致辞

重庆市教育新闻研究会会长、华龙网教育科技公司总经理、总编辑王大伦介绍活动情况并主持记者提问环节

解读“重理工创新”

卓越人才的“产教融合”样本

在花溪校区明德楼会议室举行的座谈会上,重庆理工大学党委书记康骞详细介绍了学校“产学研用深度融合”的办学特色和发展战略。

近年来,学校聚焦“国家最迫切、重庆最需要、学校最擅长”的领域持续发力,形成了“产学研用深度融合”和“国防科技”两大办学特色,构建了系统完善的办学治校体系。

康骞指出,学校坚持五大发展路径:以工为主优化学科结构,多学科支撑万亿级产业集群;构建本硕博贯通新工科体系,产教融合育人成效显著;实施“人才二十条”,构建全链条人才体系,高端人才引进居市属高校前列;建设高能级科研平台,原创成果达国际领先水平,专利转化成果突出;深化国际合作与产教融合,与多国高校、企业紧密合作,入选重庆市改革发展“十大最佳实践案例”和中国产学研合作十大好案例。学校正聚焦建设“一流学科”、打造“重庆理工类高校发展样板”,建设高水平应用研究型大学。

记者提问环节

学校有关领导回答记者提问

座谈会上,媒体记者的问题直击痛点。新华网关注《红色的岩》舞台剧如何将创作排演转化为“行走的思政课”,推动红岩精神“活态传承”;中国教育新闻网询问电气与电子工程学院“E学E行”项目如何融合课堂、志愿与技术创新,助力学生成长就业;中国网关注药学与生物工程学院“四区四链”模式如何加速科研成果转化;齐鲁网聚焦经济金融学院“学科+思政”双轮驱动育人路径;中国西藏网则探讨学校与柬埔寨合作中“教育出海”如何实现技术标准与本土化人才双向赋能……

通过实地走访、座谈交流,记者团一行的感受可以用两个字概括:扎实!“整场参观下来,感觉重庆理工大学在致力于红色文化传承、科技创新及人才培养上,做出了不俗的创举。”齐鲁网记者刘萌如是说。

编辑:闫如钰